留学先:パダボーン大学(ドイツ) 期間:2024年3月〜2024年9月

1. 留学のきっかけ

私はもともと国際問題に関心があり、異なる文化や価値観に触れることに興味を持っていました。しかし、これまで海外経験がなく、またコロナ禍の影響もあり、海外での生活に挑戦する機会がありませんでした。そこで、初めての海外での自分の成長の機会として、半年の留学を決意しました。特に、以下の点を伸ばすことを目標にしました。

- 積極性・計画性・チャレンジ力

- 言語力・コミュニケーション力

- そこでしか学べない知識・経験を得る

2. パダボーンについて

パダボーン(Paderborn)は、ノルトラインヴェストファーレン州に位置し、パダボーン大聖堂(Paderborner Dom)や市庁舎(Rathaus)など旧市街(Altstadt)が残る都市です。パーダーボルン (Paderborn) という名称は、本市を流れるパーダー川 (Pader) と水源を意味する古語 Born とが結合したもので、大聖堂の付近には今でも水が湧く箇所が残っています。パダボーン大学は、中心地からバスで10分ほどのところにあります。

3. 留学中の課外活動

(1) 主な活動

私は留学期間中、積極的に課外活動に参加しました。

- 留学生交流団体のイベントに頻繁に参加し、毎回誰かに話しかけることを目標としました。

- バディプログラムに参加し、現地の学生と交流を深めました。日本に帰国後も、バディだった学生が現在東北大学に留学中で、仙台で再会する機会がありました。

- Japanese Nightを開催し、日本文化の紹介イベントを企画しました。日本文化紹介イベントを開催したい旨を大学の留学生交流団体に話したところ、正式に大学の一イベントとして開催を許可され、団体幹部の方や、現地の日本人コミュニティの仲間と協力しながら、私はリーダーとして、企画や準備、当日の指揮をとりました。ビーガンやハラールにも対応した手作り日本食、日本酒を提供するとともに、縁日風の抹茶体験、折り紙体験、箸体験などのブースを設けて、60人を超える現地の学生との交流を果たすことができました。

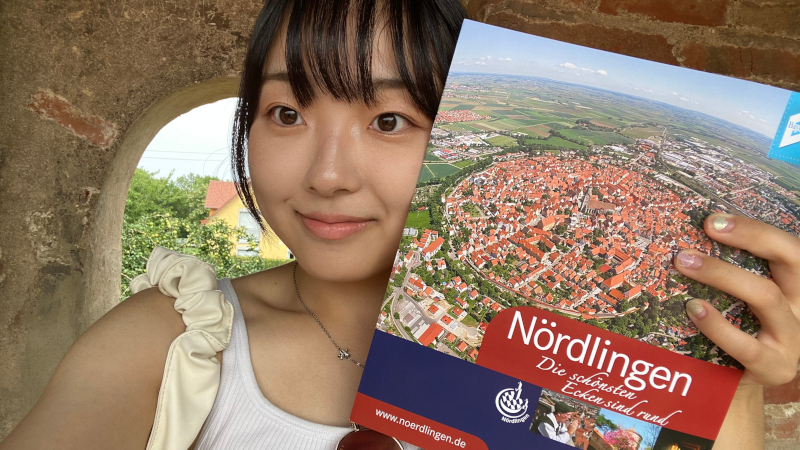

- 旅行を通じて、ドイツ各地を巡りました。特にDeutschlandticketを活用し、ドイツのほぼ全域を制覇しました。

(2) 印象深い経験

- 文化の違いとステレオタイプのギャップ

- ドイツ人は時間に厳しいと思っていましたが、意外とそうでもない場面がありました。特に驚いたのは、公共交通機関の遅延です。ドイツの電車は遅延が当たり前で、あるときは電車がキャンセルになって乗車中に降ろされたり、プラットフォームが変更になって必死に駅を走らなければならなかったり、ストライキに巻き込まれたり、乗り継ぎが上手くいかず寮に帰れなくなったりしました。日本の定時運航には頭が上がりません。

- 日本と比べて、外見や言動に対する意識が異なり、個性を重視する文化を感じました。「周りがそうだから自分も合わせなければならない」という縛りのようなものを全く感じず、「自分が思うことをする」というマインドが人々にはあるように思います。

- 環境意識の違い

- ドイツでは食材選びの基準として「ヴィーガン数値」が重視されていました。食品には、ビーガン度合いの分かる指標が印字され、また、化粧品にもビーガンのものが多くあります。EU圏内であるからこそ、日本の「国産志向」「産地重視」とは異なる価値観や規制があることを学びました。

- 環境意識は高いものの、路上や駅や大学など公共の場での喫煙・飲酒が許されている環境は日本とは大きく違うと感じました。また、2024年4月からは大麻の規制下での売買と使用が合法化され、街では時折大麻のにおいがすることもあり、嫌悪感を抱きました。

- 移民問題の現実

- 町を歩くと移民の割合が高いことに気づきました。特に中東やウクライナからの難民が多く、国内では極右派の移民排斥運動が活発化している現状を肌で感じました。

- 差別を受ける場面は想定していたより少なかったものの、子供や移民系の人々から馬鹿にされたり、嫌がらせを受けたりする経験もしました。

4. 授業

私はアフリカの職業訓練(vocational training)に関する授業を受講しました。特に、マリの職業訓練校(Kabakoo)について調査し、元生徒にインタビューを行いました。その中で、以下の点を学びました。

- アフリカの貧困世帯において、職業訓練が若者の未来に大きな影響を与えること。

- 貧困や格差、スタートアップ教育の不十分さが、ヨーロッパへの移民流出の原因となっていること。

- 脱植民地主義の視点からアフリカの開発を考える重要性。

また、学んだ内容を元にポスターやポッドキャストを作成し、大学で開催されたイベントにも参加しました。

5.困難

- 言語の壁

- 教授や生徒の発音や話すスピードが速く、また、イギリス訛りに近い癖のある英語の聞き取りに苦労しましたが、お互いがはっきりゆっくり話すことを意識することで対応しました。

- 私は第二外国語がフランス語選択であったため、ドイツ語を留学前に予習する程度でしたが、外出時や買い物の際にはドイツ語で会話することを心がけることで、簡単な日常会話を身につけることが出来ました。ドイツでは、若者が英語を話せる割合が高く、ドイツ語の理解に苦しんだ際には英語で助けてくれる方が多く、大変助かりました。

- グループワークの進め方の違い

- 授業や、課外活動、旅行などにおけるグループワークにおいて、私は「計画を立ててから作業を進める」タイプなのですが、他のメンバーは「集まってその場で進める」スタイルを好みました。作業効率の違いを調整するため、最初に進め方や連絡のタイミングを話し合うことの重要性を学びました。

5. 留学中の就職活動

私は留学を優先しつつ、日本の就職活動にも取り組みました。特に以下の点を意識しました。

- 日本にいる友人と自分の状況を比較しない。

- 日本時間に無理に合わせず、健康を優先する。

- 第一志望の業界の選考開始時期が遅かったため、早期選考の多い第二志望業界の説明会やインターンに参加する。

- 留学中に感じたことを大切にし、自分と向き合う時間を確保する。

6. まとめ

この留学を通じて、多くの学びと成長がありました。異なる価値観や文化に触れることで、自分の考え方や視野を反芻しながら、内省し広げることができ、留学に行って良かったと心から思えています。更に、留学で培った環境適応力や異文化コミュニケーション能力を、今後の大学生活やキャリアにも活かしていきたいと考えています。