留学先:ハイデルベルク大学(ドイツ) 期間:2024年3月〜2025年2月

留学のきっかけと目的

私は2024年3月から2025年2月まで、ドイツのハイデルベルク大学に交換留学をしました。もともと国際法模擬裁判サークルに所属しており、自身の専門性を深めるため、国際法の中心地の1つとされるヨーロッパで学びたいという思いがありました。また、ソーセージからテクノミュージックに至るまで、多様なドイツ文化を実際に体験してみたいという好奇心もあり、留学先としてドイツを選びました。当初は半年間か1年間かで迷いましたが、交換留学から帰国した先輩に「せっかく行くなら1年間行った方が絶対にいい」とアドバイスをいただき、その言葉に背中を押されて、1年間の留学を決意しました。

ハイデルベルクについて

ハイデルベルクはフランクフルトから鉄道で約1時間の距離にある西ドイツの都市で、ハイデルベルク大学を中心とした学生街として知られています。学生の割合が高く、英語話者も多いため、留学生にとっては非常に生活しやすい環境です。地形的に比較的温暖な地域に位置しており、学生寮や夜遅くまで利用できる図書館・食堂など、学業に集中しやすい環境が整っていると感じました。ただし観光地でもあるため、ミュンヘンやフランクフルトほどではないものの、物価はやや高めでした。

留学先での学習

留学中は、国際環境法やコーポレート・サステナビリティなど、環境やビジネスに関連する国際法の授業を履修しました。中でも印象的だったのは、国際環境法の授業において日本の捕鯨政策が取り上げられた場面です。クラスで唯一の日本人だったため、「日本代表」として日本の立場や文化について説明を求められました。そのほかにも、中国とEUの国際関係論、南アジア政治史、EU憲法など、幅広い分野の授業を受講しました。また、大学附属の語学学校にも通い、ドイツ語の習得にも励みました。授業では、事前に膨大な文献を読み込む必要があり、試験もプレゼンテーションや口頭試問形式が多く、日本の法学部とは異なるスタイルに最初は戸惑いました。しかし、中国・トルコ・メキシコから来た交換留学生の友人たちと協力し、無事に単位を修得することができました。

課外活動と日常生活

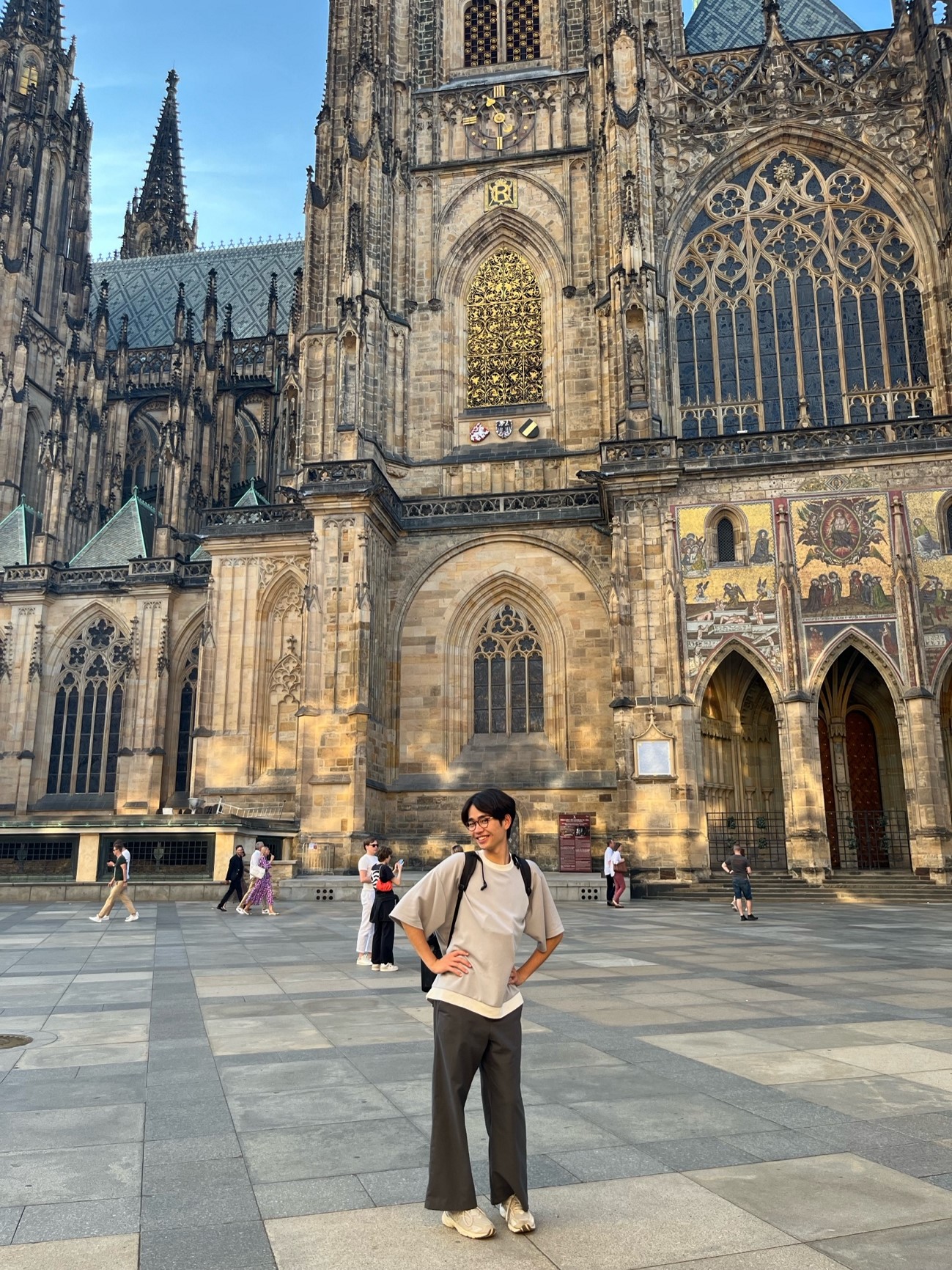

課外活動としては、大学のカルチャースクールでラテンダンスの初級クラスに参加しました。授業はすべてドイツ語で行われ、最初は理解に苦しみましたが、休まず出席を続けたことで講師にも覚えていただき、後半にはマンツーマンで指導を受けられるようになりました。また、後期には友人の紹介で、日本食レストランのキッチンスタッフとしてアルバイトも経験しました。英語が通じる職場ではありましたが、社内言語はドイツ語であり、最初は言語面で非常に苦労しました。しかし、日々の業務を通して語彙や表現を一つひとつ身につけ、最終的には業務を問題なくこなせるようになりました。休日には、LCCや高速バス、夜行列車などを利用して、ヨーロッパ各地を旅行しました。ドイツは地理的にも交通網の面でも恵まれており、各国の文化や歴史に直接触れることができたのは非常に貴重な経験でした。また、ハイデルベルク大学には日本語学科があり、日本語を学ぶ学生が多く在籍しています。彼らが主催するイベントや、タンデム(言語交換活動)にも積極的に参加し、現地学生との交流も深めることができました。

留学を通じて得たもの

この1年間を通して、特に英語の読解力とリスニング力が大きく向上したと実感しています。授業や日常生活の中で英語を使う場面が多く、さらに英語が母語でない人々の英語に触れることが多かったため、自然と耳が鍛えられました。また、異なる文化圏で学び、働き、生活するという経験を通して、自分の考え方や価値観の幅が大きく広がったと感じています。一方で、ドイツの労働市場では移民が多く、競争が非常に激しいこと、また現地語能力や専門スキルが求められる厳しい現実も痛感しました。これらの経験を通して、自分の将来の進路やキャリアについて、より現実的かつ具体的に考えるようになりました。

最後に

留学中は悩むことも多く(むしろ悩んでばかりだったかもしれませんが)、それでも海外で自分の時間を自由に使い、さまざまなことに挑戦できた経験は、人生の中でもそう何度も得られるものではないと感じています。この1年間は、自分自身と深く向き合い、多くの成長を遂げることができた貴重な時間でした。実家暮らしだった私にとって、初めての一人暮らしは不安も多く、失敗もたくさんありました。たとえば、最初の半年間は柔軟剤と洗剤を間違えて洗濯していたこともあります。それでも、困難を一つひとつ乗り越える中で、自分で生きていく力が確実に身についたと実感しています。この経験を今後に活かすべく、さらに努力を重ねていきたいと思います。渡航前から帰国後まで支えてくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。