法学部

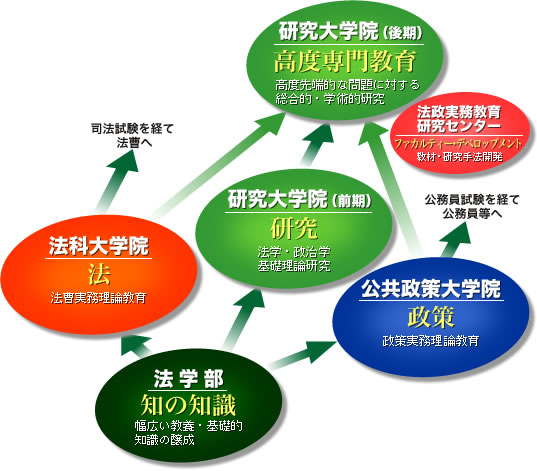

法学部における教育の基本理念は、法学・政治学に関する正確な基礎知識を身につけ、鋭い正義感覚と幅広い視野から社会に伏在する諸問題を発見・分析し、その解決に努めることをもって、良き社会の実現に貢献する人材、すなわち「法政ジェネラリスト」の養成を行うことです。

法学部における教育の基本理念は、法学・政治学に関する正確な基礎知識を身につけ、鋭い正義感覚と幅広い視野から社会に伏在する諸問題を発見・分析し、その解決に努めることをもって、良き社会の実現に貢献する人材、すなわち「法政ジェネラリスト」の養成を行うことです。

大学院法学研究科

法科大学院の教育理念は、優れた法曹(現行法体系全体の構造を正確に理解する能力、具体的な問題について広い視野から多様な視点を設定して考察する能力、緻密で的確な論理展開能力、他者とのコミュニケーションを図る高度な能力などを備えた法曹)の養成を行うことです。

法科大学院の教育理念は、優れた法曹(現行法体系全体の構造を正確に理解する能力、具体的な問題について広い視野から多様な視点を設定して考察する能力、緻密で的確な論理展開能力、他者とのコミュニケーションを図る高度な能力などを備えた法曹)の養成を行うことです。

公共政策大学院の教育理念は、政策の根本に横たわる「公」とは何か自らの頭で考えぬき、「公」を目指して行動する姿勢を持った人材を育てることです。

研究大学院(法政理論研究専攻)における教育の基本理念は,社会をリードする卓越した知的人材の育成を図ることです。すなわち、不断に高度化し複雑化する現代社会、さらに近年グローバル化の進展の著しい国際社会の中で、日々新たに生起する様々な法的・政治的問題に対し、基礎的・学問的な視点と先端的・学際的な視点の両者から鋭く分析のメスを加え、その成果をもとに、法科大学院や公共政策大学院に新たな独創的知見を提供することです。

東北大学大学院法学研究科・法学部の沿革

現在の東北大学法学研究科・法学部の前身は、東京帝国大学・京都帝国大学につづく第3の帝国大学である東北帝国大学法文学部として、大正11(1922)年に設置されました。昭和22(1947)年に東北帝国大学が新制大学に切り替わり、昭和24(1949)年に法文学部が法学部・文学部・経済学部に分立したことにより、東北大学法学部が誕生しました。この間の沿革を現在に至るまでまとめると以下の通りです。

現在の東北大学法学研究科・法学部の前身は、東京帝国大学・京都帝国大学につづく第3の帝国大学である東北帝国大学法文学部として、大正11(1922)年に設置されました。昭和22(1947)年に東北帝国大学が新制大学に切り替わり、昭和24(1949)年に法文学部が法学部・文学部・経済学部に分立したことにより、東北大学法学部が誕生しました。この間の沿革を現在に至るまでまとめると以下の通りです。

| 明治40(1907)年6月 | 東北帝国大学創立 |

| 大正11(1922)年8月 | 法学部の前身法文学部設置(8講座) |

| | 法学関係:憲法学1,民法学1 |

| 大正12(1923)年4月 | 授業開始 |

| 大正13(1924)年7月 | 15講座増設 |

| | 法学関係:民法学2,国際法学1,刑法学1,政治学1,法理学1,法史学1 |

| 大正14(1925)年8月 | 12講座増設 |

| | 法学関係:商法学1,社会法論1 |

| 昭和3(1928)年3月 | 法律相談所発足 |

| 昭和7(1932)年1月 | 機関誌『法学』創刊 |

| 昭和9(1934)年4月 | 法文学部規定を改め法・文・経三科分立 |

| 昭和15(1940)年12月 | 日本固有法論講座増設 |

| 昭和22(1947)年10月 | 東北帝国大学は東北大学となる |

| 昭和24(1949)年1月 | 民事訴訟法講座増設 |

| 昭和24(1949)年4月 | 法文学部は法学部・文学部・経済学部に分立,法学部誕生 |

| | 法学部法律学科16講座設置 |

| | 憲法学1,行政法学1,国家原論1,政治学1,法史学1,国際法学1,刑法学1,法理学1,民法学3,

民事訴訟法1,商法学2,社会法論1,日本固有法論1 |

| 昭和24(1949)年9月 | 東北法学会設立 |

| 昭和25(1950)年12月 | 法学部法律学科を法学部法学科に改称 |

| 昭和27(1952)年4月 | 刑事訴訟法講座増設 |

| 昭和27(1952)年秋 | 第一回模擬裁判公演 |

| 昭和28(1953)年4月 | 大学院法学研究科設置(私法学・公法学・基礎法学専攻) |

| 昭和29(1954)年4月 | 国際私法講座増設 |

| 昭和29(1954)年9月 | 法学部18講座が定められた(文部省令第23号) |

| 昭和39(1963)年2月 | 学科及び講座が定められた(文部省令第3号) |

| | 法学科18講座 |

| 昭和43(1968)年6月 | 英米法講座、国際政治学講座増設 |

| 昭和44(1969)年5月 | 比較外国憲法、政治学史講座増設 |

| 昭和45(1970)年4月 | 破産法、強制執行法講座増設 |

| 昭和47(1972)年4月 | 大学院政治学専攻設置 |

| 昭和48(1973)年7月 | 全学の移転統合計画の実施に伴い片平地区から川内地区に移転 |

| 昭和49(1974)年4月 | 行政法第二講座増設 |

| 昭和52(1977)年4月 | 刑事学講座増設 |

| 昭和53(1978)年4月 | 国際政治学講座実験講座化 |

| | 法政資料調査室設置 |

| 平成3(1991)年4月 | 行政学講座増設 |

| 平成5(1993)年4月 | 経済法講座増設 |

| 平成12(2000)年4月 | 大学院重点化による大講座化・法学研究科改組(総合法制・公共法政策・トランスナショナル法政策専攻) |

| 平成15(2003)年7月 | 21世紀COEプログラム「男女共同参画社会の法と政策」の開始(〜平19(2007)年3月) |

| 平成16(2004)年4月 | 国立大学の法人化により、「国立大学法人東北大学」となる |

| | 大学院を、法科大学院(総合法制専攻)、公共政策大学院(公共法政策専攻)、

研究大学院(トランスナショナル法政策専攻)に再編成 |

| 平成18(2006)年4月 | 「トランスナショナル法政策専攻」を「法政理論研究専攻」に改称 |

| 平成20(2008)年6月 | グローバルCOEプログラム「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」の開始(〜平25(2013)年3月) |

| 平成22(2010)年7月 | エクステンション教育研究棟(片平地区)完成 |

| 平成23(2011)年4月 | 研究大学院(法政理論研究専攻)博士後期3年の課程に「後継者養成コース」を導入し、

「法政理論研究コース」「国際共同博士課程コース」の3コースに整備。 |

| 平成27(2015)年4月 | 新講義棟(川内地区)完成 |

中善並木

本学部の前身である東北帝国大学法文学部が創設された1922年から、1961年に定年退官されるまで本学部で民法を担当された中川善之助名誉教授は、日本家族法学の父といわれ、民法学界の巨人たる存在でした。

本学部の前身である東北帝国大学法文学部が創設された1922年から、1961年に定年退官されるまで本学部で民法を担当された中川善之助名誉教授は、日本家族法学の父といわれ、民法学界の巨人たる存在でした。

中川家族法学は、中川先生の反骨精神とヒューマニズムに裏打ちされた

学問で、戦前の「家」制度に正面から戦いを挑むと同時に、良識を体現する学説でもありました。中川先生が1975年に逝去された後も、中川説が現在まで通説たりえているのは、中川先生が戦後の家族法改革を起草立法した一人であったことのほか、その学説が内包する、時代の制約を越えた良識のゆえでもあります。

法学部と百周年記念会館(川内萩ホール)の間の桜並木は中川先生の名をとって「中善並木」とよばれています。この並木の成立には次のようなエピソードがあります。中川先生の定年退官の前年、秋の大学祭で学生たちがやきとり屋を計画したところ、「前例がない」となかなか許可が下りませんでしたが、これを聞いた中川先生が責任者を引き受けてくれたおかげで、やきとり屋「法一亭」が実現しました。学生たちは、中川先生の退官を惜しみ感謝をこめて、「法一亭」の収益金をもとに並木を植樹することにし、「中善並木」と命名したそうです。その後も寄付によって拡大したこの並木は、中川先生と学生たちの愛情に満ちた交流を示す記念碑となっています。